New Deal for Nature: pagare l’imperatore per recintare il vento

Di Stephen Corry, Ex Direttore Generale di Survival International

Quest’articolo è apparso per la prima volta su CounterPunch, il 24 febbraio 2020, con il titolo “New Deal for Nature: Paying the Emperor to Fence the Wind”

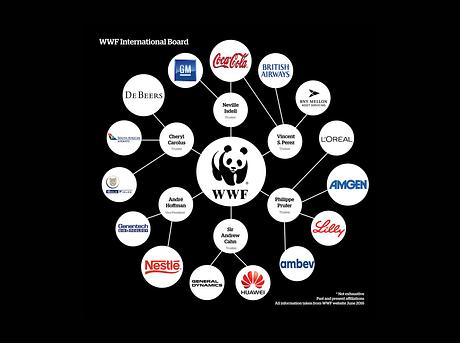

L’industria della conservazione ha definito il 2020 il suo “super anno”. 1 Vuole riservare il trenta per cento del pianeta alle specie selvatiche e dirottare miliardi di dollari dalle azioni di riduzione del cambiamento climatico alle “soluzioni climatiche naturali”. 2 Per i popoli e il pianeta sarebbe una catastrofe. L’idea della conservazione affonda le sue radici nell’ideologia razzista statunitense degli anni 1860, ma trent’anni fa si impegnò ad adottare un approccio meno ostile all’uomo. Non è successo. Ora arriveranno più promesse, se non altro per placare le critiche e accontentare i finanziatori, come i governi di USA e Germania e la Commissione Europea, che stanno finanziando i furti di terra, gli omicidi e le torture in capo alla conservazione. 3 Ma fare altre promesse non ha senso. Non si dovrebbe spendere altro denaro pubblico per le “aree protette” fino a quando le Ong della conservazione non avranno riconosciuto i loro crimini, non si saranno sbarazzate dei responsabili, non avranno restituito la terra rubata e pagato i risarcimenti. Quelle stesse Ong devono anche smettere di ingraziarsi le compagnie minerarie, petrolifere, del taglio del legno e delle piantagioni.

—

L’ultima idea fortemente promossa dalle grandi Ong della conservazione è quella di raddoppiare le cosiddette “Aree Protette” così che possano ricoprire il trenta per cento delle terre e degli oceani del pianeta. Oggi è il loro principale grido di guerra, e la loro risposta a due dei più grandi problemi mondiali: il caos climatico e la perdita di biodiversità. Suona bene: è facile da capire e sciorina numeri che si suppongono misurabili – e i pubblicitari amano i numeri!

Se si pensa che “tutti” gli uomini siano colpevoli di provocare i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, quale migliore risposta che bandire l’“interferenza” umana da enormi aree tenendo tutti lontani? L’idea circola da anni, ma oggi governi e industrie la stanno promuovendo a suon di miliardi di dollari 4 così che sarà difficile opporvisi. In realtà è un pericoloso non-senso che avrebbe esattamente l’effetto opposto a quello dichiarato – e se vogliamo salvare il nostro mondo, deve essere fermato.

Chiariamo subito che abbattere il devastante inquinamento mondiale è vitale per il clima, e che fermare lo sfruttamento industriale di aree preservate dalla distruzione è essenziale per la flora e la fauna, e per la salute fisica e mentale degli abitanti e dei visitatori. Che tutto ciò sia necessario è fuori discussione, ma non sono questi gli argomenti avanzati per legittimare il “New Deal for Nature” a usare altro denaro dei contribuenti. È una trovata pubblicitaria pensata per far confluire ancor più denaro a chi per decenni ha dimostrato la propria incapacità nel mitigare sia il cambiamento climatico sia la perdita di biodiversità.

Proviamo a ipotizzare che si riesca a interdire tutto quel territorio. Come nel caso dell’imperatore con il suo vestito nuovo, è puerilmente ovvio che ciò non ridurrebbe necessariamente il caos climatico: e questo semplicemente perché il provvedimento non influirebbe sul restante 70% del mondo, da cui ha origine la maggior parte dell’inquinamento. Se fuori si continuasse a produrre la stessa quantità d’inquinamento, allora, poco importa cosa accade nelle aree protette, perché anche loro dipendono dal clima mondiale e non si può recintare il vento. Se non si riducono le emissioni industriali nel mondo, non basterà lasciare intatte le foreste esistenti o piantare molti alberi per risolvere il problema. Se danneggi l’atmosfera anche solo in una piccola proporzione della superficie terrestre, la danneggi ovunque.

Non è la prima volta che gli “esperti” promuovono una politica che anche un bambino potrebbe capire che è insensata, ma se la bugia è grande abbastanza e continuano a ripeterla, la gente finirà per crederci.

E che dire della seconda affermazione secondo cui è necessario creare altre aree protette per garantire la protezione della biodiversità? Chiunque, e a ragione, vorrebbe più biodiversità: più un ecosistema è diverso più è probabile adattarsi e sopravvivere. Per “biodiversità” si intende l’enorme varietà della vita, e le forme di vita sono interconnesse: dipendono l’una dall’altra. Dove la flora e la fauna sono ridotte solo a poche specie, inizia un effetto domino che ne riduce ulteriormente il numero.5

© Thomas Quirynen/Survival

© Thomas Quirynen/Survival

Per quanto ovvio, merita di essere ribadito… Mescoliamo le metafore: quando il domino diventa una valanga, allora gli ecosistemi si trasformano in deserti anche quando sono verdi. Le piantagioni di olio di palma coltivate nelle foreste tropicali sono un famoso esempio di piantumazione in aree dove la biodiversità è stata ridotta a poche specie. Queste piantagioni sono a tutti gli effetti dei “deserti verdi”.

Propaganda a parte, è impossibile determinare scientificamente l’efficacia delle aree protette nel migliorare la biodiversità. Recintare un’area altamente biodiversa e poi dichiararla parco nazionale, non prova nulla sul parco: la biodiversità era là da prima. Tuttavia, su una cosa c’è un notevole accordo, ma non è il principio secondo cui le aree protette siano la soluzione!

È emerso che la maggiore diversità non si trova nelle aree da cui è stata bandita ogni interferenza umana, ma, di fatto, il contrario: si trova nei luoghi in cui comunità tribali, indigene, o altre comunità locali, sono rimaste attive e hanno continuato a fare ciò che hanno sempre fatto. Non è assolutamente vero che siamo tutti responsabili per la perdita della biodiversità. Gli studi dimostrano che le foreste gestite dalle comunità hanno tassi di deforestazione inferiori a quelli delle aree protette e che la “natura” se la passa meglio nelle aree gestite dai popoli indigeni che in qualunque altro luogo.6 In luoghi così diversi tra loro come Australia, Brasile e Canada, c’è più biodiversità nei territori indigeni che nelle aree protette.7 È evidente che diversità biologica e quella umana sono interconnesse.

Questa è una delle informazioni cruciali che le Ong della conservazione non vogliono far arrivare al pubblico mentre chiedono altri fondi: le aree gestite dalla popolazione locale, specialmente se indigena, sono di gran lunga migliori delle aree protette imposte dagli esterni. Uno studio ha affermato, anche se debolmente, che “la teoria secondo cui le riserve indigene sono meno efficaci dei parchi… deve essere riesaminata”.8 E puoi dirlo forte! Si ritiene che contengano non meno dell’ottanta per cento della diversità delle specie del pianeta! Per questo motivo i conservazionisti vogliono controllarle. I popoli indigeni sono oggi perseguitati proprio per le loro capacità nella gestione dell’ambiente.

Le prove sono contrastanti anche nelle aree protette rinomate per la protezione di specie iconiche. Per esempio, l’ex dirigente di una Ong della conservazione ritiene che potrebbero esserci più tigri indiane al di fuori dalle aree protette che al loro interno. Nessuno lo sa, ma quel che è certo è che negli anni ‘50, in Kenya, quando i colonizzatori britannici arrestarono i Waliangulu, che cacciavano gli elefanti, il numero degli elefanti aumentò vertiginosamente, per poi precipitare non appena arrivò la siccità e i branchi si rivelarono troppo numerosi per sopravvivere in quell’ambiente. A migliaia morirono di fame, ristabilendo un equilibrio che i Waliangulu avevano mantenuto per generazioni o millenni. In Sud Africa, dal 1967 al 1996 sono stati abbattuti mediamente circa 600 elefanti all’anno (ovviamente senza fare pubblicità, per evitare di turbare i donatori della conservazione).9 Di solito, bandire la caccia tradizionale indigena danneggia la biodiversità.

Proteggere la “natura” recintandola per isolarla dai locali non ha funzionato. E non aiuta certamente nemmeno il fatto che molte aree protette non siano per nulla “protette”. Al loro interno si fa sfruttamento industriale – attività minerarie, taglio del legno, piantagioni, caccia sportiva o vaste infrastrutture turistiche, solitamente di lusso – ma questa è la realtà. I locali vengono cacciati via mentre la terra viene rubata dall’una o dall’altra industria, in collaborazione con l’una o l’altra grande Ong della conservazione.

Che piaccia o meno, molte aree protette servono più a derubare i popoli locali della loro terra per il profitto di terzi, che a fare conservazione. La famosa Central Kalahari Game Reserve, in Botswana, è la seconda “riserva faunistica” più grande al mondo, ma è anche affittata per la prospezione mineraria. Ospita una miniera di diamanti, con le sue strade e i suoi pesanti macchinari, dove una piccola manciata di Boscimani, che sono vissuti là per generazioni, vengono occasionalmente impiegati nei lavori umili. (Il governo ha continuato a cacciarli via fino a quando la corte suprema lo ha costretto a desistere). Come in quasi tutte le aree protette africane, i turisti facoltosi si godono le vacanze in alloggi lussuosi all’interno della riserva. L’uomo responsabile sia del turismo sia della miniera era l’ex presidente, il generale Ian Khama, un ambientalista molto poliedrico che faceva parte del consiglio di amministrazione di Conservation International.

Questo furto di terra è un problema per tutti noi, e non solo perché i popoli indigeni sono generalmente conservazionisti migliori di “noi”. Non deve sorprendere che i locali si oppongano quando vengono depredati della loro terra e della loro autosufficienza per il guadagno altrui, o se il bisogno di cibo e, a volte, la fame li spingono a sfidare i divieti di caccia (facendo di loro dei “bracconieri” perché cercano di nutrire le loro famiglie), o ad attivarsi per riprendersi il loro territorio ancestrale. Nell’Africa orientale, ad esempio, i pastori banditi dalle “zone di conservazione” private stanno tagliando le recinzioni per riportarvi dentro i loro greggi. Gli scontri violenti stanno aumentando. Alcuni ricercatori temono che l’aumento degli spargimenti di sangue sia inevitabile10 e che la crescente militarizzazione della conservazione peggiorerà solo la situazione. Tuttavia, questo è il modello propagandato come il futuro delle aree protette, adottato teoricamente con il sostegno delle comunità locali (il che è spesso una menzogna). Queste aree protette sono finanziate da The Nature Conservancy, una Ong americana, e sono in gran parte investimenti lucrosi per il turismo e compagnie facoltose. Stanno prendendo il controllo di vastissime aree dell’Africa orientale e non solo.

Così come, nell’ultimo secolo, gli Africani si sono liberati (almeno in parte!) della dominazione europea, è improbabile che accettino sommessamente quella che è vista come un’ulteriore forma di colonizzazione, questa volta da parte dei conservazionisti. A meno che le cose non cambino, le aree protette africane diventeranno campi di battaglia veri e propri, e non in senso metaforico. Gli ambientalisti seri sanno che un’area protetta non può durare a lungo se è circondata da una popolazione arrabbiata, eppure i gruppi della conservazione sembrano incapaci di modificare le loro pratiche. Esortano l’industria a diventare sostenibile mentre promuovono il loro modello che palesemente non lo è.

© WWF

© WWF

Il WWF, per esempio, viola regolarmente i diritti umani la legge e le sue stesse politiche. Ha già speso milioni di dollari facendo illegalmente pressione per la creazione di un nuovo parco in Congo, il Messok Dja. Il denaro arriva dallo stesso WWF e dai suoi complici, tra cui si contano una compagnia del taglio del legno, una per la palma da olio, una compagnia per il turismo di lusso e la Wildlife Conservation Society, il governo USA, l’Unione Europea e le Nazioni Unite. Come è stato fatto per la creazione di quasi tutte le aree protette africane, il primo passo è stato quello di buttar fuori e terrorizzare i Baka locali (i cosiddetti “Pigmei”) che hanno probabilmente vissuto lì per migliaia di anni plasmando e gestendo in modo sostenibile il loro ambiente, ricco di biodiversità. Adesso sono tenuti fuori dalle loro terre ancestrali e vengono terrorizzati, picchiati e arrestati se vi ritornano per cercare cibi tradizionali o raccogliere le piante medicinali.

Ecco come sarà il trenta per cento del pianeta promosso dal New Deal for Nature: un terzo del globo rubato per profitto. È una nuova forma di colonialismo, il più grande furto di terra mai compiuto al mondo spacciato come un’iniziativa “verde” necessaria per salvare il mondo – una menzogna gigantesca! Come ha dichiarato Odette, una donna Baka del Congo, a proposito di questo tipo di progetti di conservazione imposti che non funzionano: “Ne abbiamo abbastanza di tutti questi discorsi sui ‘confini’ nella foresta. La foresta è nostra”.11

Le ultime due generazioni hanno ampiamente dimostrato che gli incontri dei vertici aziendali, delle Ong, dei politici e delle celebrità non risolveranno la crisi del clima e della biodiversità. Coloro che vi prendono parte sono tra i maggiori responsabili dei problemi e i meno disposti ad accettare qualsiasi genere di cambiamento che potrebbe minacciare la loro posizione. Discutono dichiarazioni che nessuno realmente applica, o che addirittura nessuno vuole applicare, e che sono zeppe di clausole che permettono di continuare come al solito. Gli incontri e le dichiarazioni attirano un enorme circo mediatico ma sono simili al laboratorio dell’imperatore dove centinaia di sarti cuciono alacremente un materiale così rarefatto da non coprire le sue nudità.

Le vere risposte alla crisi climatica e della biodiversità, stanno nell’inversione dell’approccio attuale e nel rifiuto del New Deal for Nature, incapace di capire la relazione esistente tra popoli indigeni e natura. Se vogliamo davvero salvare il nostro pianeta, allora dobbiamo cominciare a ridurre gli enormi eccessi di consumo dei ricchi. Il benestante dieci per cento dell’umanità è responsabile di circa la metà dell’inquinamento totale del mondo12, e quindi deve impegnarsi più a fondo per ridurlo. E i conflitti militari e la crescita della tecnologia dell’informazione devono essere visti per quello che sono, ovvero come i principali inquinatori.

Il primo è raramente menzionato nell’attivismo per il clima mentre e i piani del secondo vanno esattamente nella direzione opposta rispetto a quello che serve: sempre più “intelligenza artificiale” affamata di energia pronta a monitorare le nostre vite a beneficio dell’industria e del controllo statale.13 Se vogliamo ridurre la dipendenza dai combustibili fossili dobbiamo ridurre anche la dipendenza dalla tecnologia “intelligente” e dobbiamo accettare il fatto che non si trovano soluzioni reali negli espedienti di marketing come lo “zero emissioni nette”, le compensazioni, il mercato del carbonio o il “prezzo in natura”. Le soluzioni reali si trovano in quei popoli locali che hanno creato e gestito con successo la biodiversità del mondo sin dalla preistoria.

L’umanità non è tutta responsabile di questi problemi, lo è invece un particolare settore ed è lo stesso che ha inventato il New deal for Nature. Chi lo promuove vuole imporre come vivere al resto del mondo, ma sta agendo soprattutto nel proprio interesse. Bandire l’attività umana da ulteriori “aree protette”, così come le chiamano, è un’altra manifestazione della stessa arroganza che ci ha portato a questo disastro. I popoli locali – quelli che mantengono un po’ di autosufficienza, buon senso e connessione con il loro ambiente – sono ancora oggi la più resistente spina dorsale dell’umanità. Hanno risposte migliori dei tecnocrati conservazionisti e di altre élite mondiali cui manca la loro lungimirante prospettiva. Sfrattarne ancora di più, nella migliore delle ipotesi li riduce a poveri senza terra e, nel peggiore, li distrugge insieme all’ambiente. Sarebbe catastrofico per tutti.

Dobbiamo rispettare i diritti territoriali e incoraggiare i popoli indigeni e le altre comunità locali a rimanere dove sono – se lo vogliono – continuando a gestire le loro terre a modo loro. E dobbiamo, innanzitutto, fermare il furto dei loro territori operato nel nome della conservazione. Coloro che vogliono farlo, dovrebbero poter mantenere la loro autosufficienza, e non essere costretti a confluire nei mercati globali che arricchiscono gli inquinatori più di chiunque altro. Dobbiamo “restituire” loro le terre rubate in precedenza perché possano amministrarle loro stessi. Dobbiamo ascoltarli invece che distruggerli come facciamo ora.

Resta da vedere cosa accadrà. Le poche voci che sostengono che l’imperatore è nudo, si scontrano con l’urlo assordante dei propagandisti della conservazione e dei media dominanti che sostengono che il New Deal for Nature è la soluzione perfetta. Quale voce prevarrà dipende dalla credulità della gente e dalla sua capacità di sfidare sia i propri pregiudizi sia i forti interessi in gioco. È una vera battaglia e il risultato determinerà la quantità di natura che ancora sottrarremo a questo meraviglioso mondo che abbiamo contribuito a creare.

1 WWF Ecological. “2020: let’s put nature top of everybody’s to-do list.” Ecological.panda.org. April 20, 2018. (visitato il 13/02/2020)

2 Tollefson, Jeff. “Global deal for nature’ fleshed out with specific conservation goals.” Nature, April 19, 2019. (visitato il 13/02/2020)

3 Baker, Katie & Tom Warren. “The US Government Spent Millions Funding WWF-Backed Forces Accused Of Torture and Murder.” Buzzfeed News, September 24, 2019. (visitato il 13/02/2020); Baker, Katie & Tom Warren. “WWF Says Indigenous People Want This Park. An Internal Report Says Some Fear Forest Ranger “Repression.” Buzzfeed News, March 8, 2019. (visitato il 13/02/2020)

4 Si stima che nel 2011 il costo totale dei servizi ecosistemici internazionali sia stato di 125 trilioni di dollari annui. Costanza, Robert, Rudolf De Groot, Paul Sutton, Sander Van der Ploeg, Sharolyn J. Anderson, Ida Kubiszewski, Stephen Farber, and R. Kerry Turner. “Changes in the global value of ecosystem services.” Global environmental change 26 (2014): 152-158. (visitato il 13/02/2020)

5 Carrington, Damian. “What is biodiversity and why does it matter to us?” The Guardian, March 12, 2018. (visitato il 13/02/2020)

6 Porter-Bolland, Luciana, Edward A. Ellis, Manuel R. Guariguata, Isabel Ruiz-Mallén, Simoneta Negrete-Yankelevich, and Victoria Reyes-García. “Community managed forests and forest protected areas: An assessment of their conservation effectiveness across the tropics.” Forest ecology and management 268 (2012): 6-17

7 Lo studio misura solo la diversità dei vertebrati. Schuster et al, 2019, Vertebrate biodiversity on indigenous-managed lands in Australia, Brazil, and Canada equals that in protected areas, Environmental Science & Policy Volume 101, November 2019, Pag 1-6

8 Woods Hole Research Center. “Satellites Show Amazon Parks, Indigenous Reserves Stop Forest Clearing.” ScienceDaily. www.sciencedaily.com/releases/2006/01/060126200147.htm (visitato il 13/02/2020).

9 Dickson, Paul, and William M. Adams. “Science and uncertainty in South Africa’s elephant culling debate.” Environment and Planning C: Government and Policy 27, no. 1 (2009): 110-123.

10 Letiwa, Paul. “Herders protest as wildlife conservancies drive them out.” The Daily Nation, August 18, 2019. (visitato il 13/02/2020).

11 Survival International. “Ne abbiamo abbastanza di sentire parlare di ‘confini’ nella foresta.” Video Youtube, 01.00. 23 gennaio 2019. (visitato il 13/02/2020).

12 Gore, Timothy. Extreme Carbon Inequality. London: Oxfam. Dec 2, 2015. (In spagnolo e francese qui: https://www.oxfam.org/en/research/extreme-carbon-inequality) (visitato il 13/02/2020).

13 ee: Lu, Donna. “Creating an AI can be five times worse for the planet than a car.” New Scientist, June 6, 2019. (visitato il 13/02/2020). Berners-Lee, Mike and Duncan Clark. “What’s the carbon footprint of … email?” The Guardian, Oct 21, 2010. (visitato il 13/02/2020).