Safari umani: quando il turismo diventa immorale?

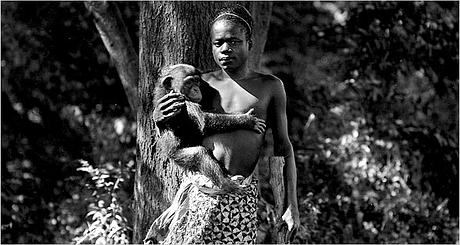

Il cartello sulla sua gabbia diceva semplicemente “L’anello mancante”. L’uomo “pigmeo” Ota Benga era in mostra nella casa delle scimmie nello Zoo del Bronx, a New York. Ai suoi piedi c’era uno scimpanzé. Migliaia di persone lo hanno visitato, secondo il New York Times; la maggior parte di loro lo scherniva.

A chilometri di distanza, sulle isole Andamane, circondate dal corallo nell’Oceano Indiano, un poliziotto è stato filmato mentre incitava i membri della remota tribù degli Jarawa a danzare per i turisti – secondo quanto denunciato dall’Observer – in cambio di banane e biscotti che gli vengono lanciati dalle jeep.

La distanza di tempo tra i due eventi è di circa un secolo. Ota Benga è stato umiliato in modo grottesco nel 1906; il video degli Jarawa che danzano è stato diffuso solamente nel 2012.

Il video ha suscitato indignazione in tutto il mondo e ha sollevato domande sull’etica di viaggiare presso comunità indigene lontane, in particolare quando incoraggia simili umilianti “safari umani”.

In quanto uomini, ci muoviamo. Viaggiamo, lo abbiamo sempre fatto. Il viaggiare è radicato nella psiche umana; siamo migrati dall’Africa migliaia di anni fa, camminando dalla savana verso il resto del mondo.

Oggi, il turismo resta una delle industrie del mondo occidentale a più rapida crescita. Lasciamo casa per scalare le montagne e attraversare le foreste pluviali, per danzare a Cuba, nuotare nell’Oceano, per contrattare in un suk o sdraiarci su una spiaggia di corallo tropicale.

Nel suo libro L’arte di viaggiare, il filosofo Alain de Botton valuta le ragioni sottese al viaggio. Una è cambiare prospettiva, dichiara, perché “ci sono cambiamenti interiori che non possiamo adeguatamente consolidare senza un cambio di luogo”. Secondo Bruce Chatwin, una motivazione chiave è anche il cambiamento: “Cambiamenti di moda, cibo, amore e paesaggio” ha scritto. “Ne abbiamo bisogno come dell’aria che respiriamo.”

E così viaggiamo per conoscere, per piacere, per lasciarci ispirare; per alleviare la noia della routine quotidiana e soddisfare l’immaginario di menti curiose. Viaggiamo per scuotere le nostre anime e per placare un’atavica irrequietezza interna. Ernesto Che Guevara pensava che semplicemente “viaggiamo per viaggiare”.

I viaggi avventura sono un prodotto recente del turismo; i viaggiatori oggi hanno l’opportunità di spingersi più lontano, più in alto e in luoghi più “selvaggi” di un tempo. Questo significa che rischiano di entrare in contatto con comunità indigene remote, negli angoli più inaccessibili del mondo – come le verdi profondità del bacino amazzonico o gli altopiani del Papua Occidentale – che spesso ospitano popoli indigeni.

Le loro terre li sostengono fisicamente e spiritualmente, e loro le sanno comprendere intimamente: gli Yanomami che vivono nel cuore dell’Amazzonia brasiliana conoscono i corsi d’acqua e le rapide della foresta pluviale nello stesso modo in cui gli Inuit comprendono la banchisa dell’Artico canadese.

Ed è qui che sorgono i problemi, perché incontrarsi può essere pericoloso, sia per i turisti che per i popoli indigeni che hanno avuto pochi contatti con l’esterno. Le tribù è probabile che reagiscano con ostilità verso gli esterni, e i turisti possono facilmente trasmettere malattie infettive verso cui i popoli più isolati non hanno difese immunitarie.

La curiosità verso altre culture è naturale. I turisti possono, a volte, addirittura essere d’aiuto se viaggiano con agenzie di turismo etico e sostenibile. Ma il confine tra etico e non etico è estremamente sottile. Quindi, dove si colloca?

In linea di principio, il rischio è minore se i turisti visitano popoli indigeni che da tempo sono regolarmente in contatto con gli esterni. Ma, come detterebbero la naturale sensibilità sociale e il rispetto, questo si applica solo ai popoli indigeni che sono felici di ricevere i visitatori, che hanno un adeguato livello di controllo sul dove i turisti possono andare e su quello che fanno nelle loro comunità, e se ricevono un’adeguata parte dei profitti.

Di solito, tuttavia, solo una minima parte dei profitti del turismo va a risarcire le tribù, se mai ricevono qualcosa. Le aziende che portano reali benefici sono pochissime, e spesso sono quelle gestite dai popoli indigeni stessi, basate su piccoli tour ben amministrati e a basso impatto.

I viaggiatori che pianificano di visitare aree indigene devono riflettere molto attentamente sugli effetti a lungo termine che il loro approccio può avere sui popoli indigeni, e non al brivido effimero dell’esperienza o alla gloria del racconto una volta rientrati a casa.

Ad esempio, il diritto alla proprietà della terra che usano e occupano è riconosciuto ai popoli indigeni dalla legge internazionale e dovrebbe essere rispettato indipendentemente dal fatto che il governo nazionale la applichi o meno; pertanto, quando si trovano nelle terre indigene, i turisti dovrebbero comportarsi come farebbero all’interno di qualsiasi altra proprietà privata.

È inutile – o dovrebbe esserlo – specificare che i popoli indigeni hanno gli stessi fondamentali diritti umani di chiunque altro, che devono essere rispettati. Dove viaggi e popoli indigeni si incontrano, le ragioni del viaggio devono essere analizzate con cura, perché la gioia del movimento e della scoperta diventa del tutto ingiustificabile se mette i popoli indigeni a rischio.

—

Leggi le regole di Survival per un turismo responsabile e rispettoso dei popoli indigeni.

Leggi anche di Uomini nelle gabbie, il libro di Viviano Domenici che racconta il fenomeno dell’esibizione di esseri umani e denuncia una mentalità che continua a vedere gli Altri come animali da ammaestrare, barbari da civilizzare, sudditi da conquistare.